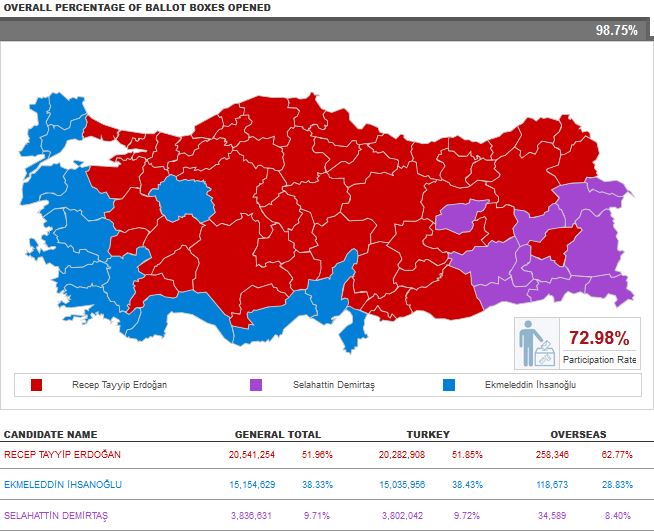

トルコ大統領選挙の投票が10日に行われ、正式な開票結果の発表はまだですが、エルドアン首相が勝利したようです。第一回投票で52%弱を獲得し、決選投票を行わずに当選が決まりそうです。

8月8日のNHKBS1「国際報道2014」でも解説しました(特集「世界が注視 トルコ『エルドアン大統領』誕生か」)が、事前の大方の予想通りの結果になったようです。あとは投票率の意味をどう読むかぐらいでしょう。

トルコ政治経済についてのこれまでの解説のエントリはここから辿れます。

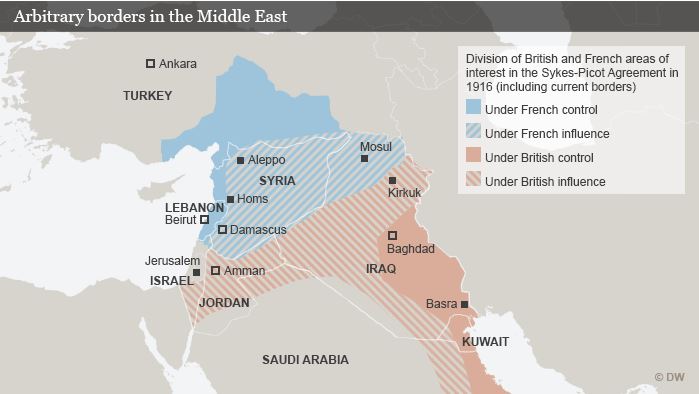

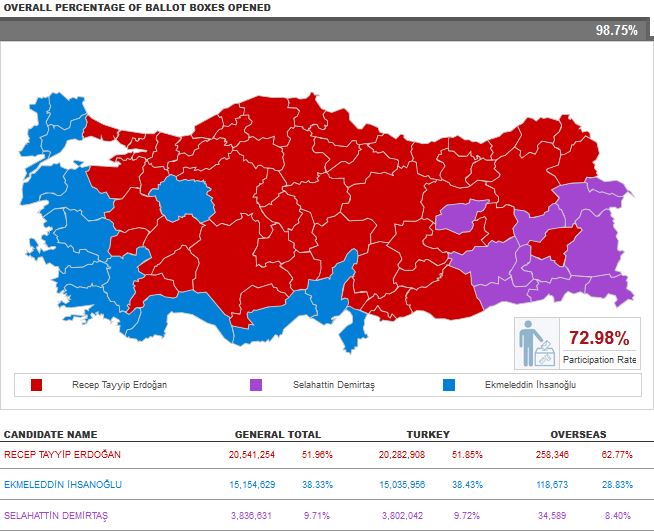

トルコの大統領選挙については、特にエルドアンの勝利については、内政面でも外交面でも「とやかく」言う向きが特に西欧メディアに多く、そこには西欧メディアに発信力が大きいトルコの世俗主義派エリート・知識人・ジャーナリストの影響が強く感じられます。そのような言説も確かに重要ですが、もっと肝心なのはこの地図です。

出典:Daily Sabah

トルコは県が81もあります。

リンク先の元記事を見ていただくと、インタラクティブで各県ごとの各候補者の得票率が出てきます。また県ごとの得票率の一覧表も掲載されており、アップデートされていくようなので便利です。

きれいに色が塗り分けられている、つまり候補者・政党の支持が地域によってきれいに分かれているということが重要です。そしてこの地域による差が出てくる要因としては次の二つが最も大きいと考えられています。

(1)第一には、開発の度合いや、開発が進展した時期的な差、それに基づくある種の階層差。これがエルドアン首相への支持や政権の選挙での勝利にもっとも深く関係しています。

(2)第二に、少数民族クルド人が別の投票行動をとるという傾向も明らかになっています。

(1)から見てみましょう。

赤(55県)が、エルドアンが一位になった県。そのうち二つの県以外では一位になるだけでなく過半数を取っています。エルドアンは与党公正発展党(AKP)の党首で2002年の選挙で勝利し2003年以来首相の座についてきた。そこでもたらした経済発展や、内政の安定(特に軍や司法によるクーデタの封じ込め)、そして外交上の地域大国化が、国民の過半数に支持されていると言えましょう。

青(15県)が主要野党二党が連合して推した主要対抗馬のイフサンオール候補(Ekmeleddin İhsanoğlu)が一位になった県。最大野党の共和人民党(CHP)と、極右民族主義の民族主義者行動党が連合して推した候補で、イスラーム協力機構事務総長を9年間にわたり務めていた人です。

紫(11県)がデミルタシュ候補(Selahattin Demirtaş)が一位になった県。ディヤルバクル生まれのクルド人で、クルド人やマイノリティの権利を擁護する人民民主党の候補です。

このように、結果は地域できれいに分かれています。

トルコは「アジアとヨーロッパの架け橋」と言われ、最大の都市のイスタンブールのボスフォラス海峡でまさにアジアとヨーロッパが分かれていますが、エルドアンが押さえているのはそのアジア側の、広大なアナトリア半島の内陸部から黒海沿岸地域にかけてです。これらの地域は全般に低開発ですが、エルドアン政権期が開発政策を全国に広げることで、過去10年の経済成長の恩恵に浴してきました。ここの膨大な人口から圧倒的な支持を受けることで、エルドアン首相は揺るぎない政権運営をしてきました。

対抗馬のイフサンオール候補は、ヨーロッパ側のエディルネや、ヨーロッパとの関係が深いイズミルなど地中海沿岸地域のほとんどすべての県で過半数あるいは1位の座を獲得しています(イスタンブール以外)。こちらはトルコ内での先進地域・先行して発展した地域です。

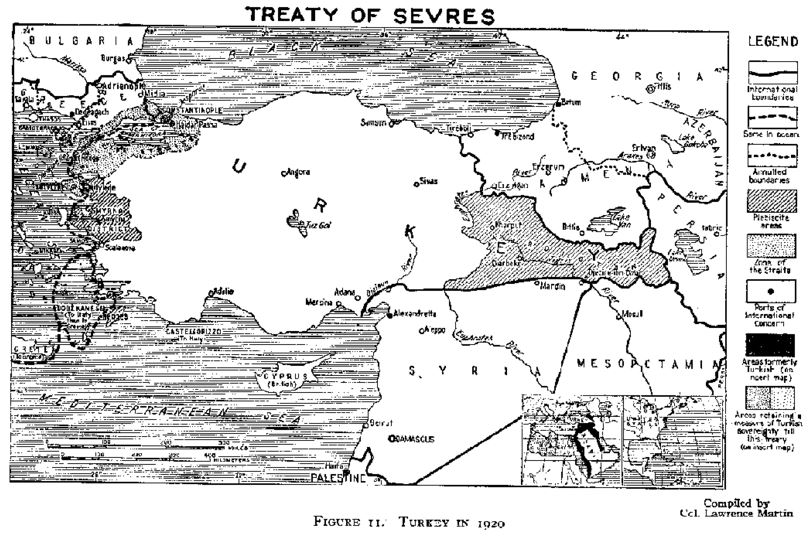

オスマン帝国崩壊後のトルコ民族国家・共和国としての独立後、軍や財閥などエリート層が欧化主義・世俗主義で開発を牽引した際には、ヨーロッパ側・地中海側から先に発展した。現在野党の共和人民党は建国の父ケマル・アタチュルクが創設した党です。トルコの「ヨーロッパとして」の発展を牽引し、それによって軍・官僚組織といった国家機構、あるいはヨーロッパとつながった財閥・大企業に連なるエリート層は、今でも共和人民党に結集しています。彼らはヨーロッパ側・地中海側の諸県や、イスタンブール中心部に権益を保持し実際に住んでいます。

こういった近代化の過程でのエリート層と庶民の格差が、明確に地域的な差になって現れることは途上国ではよくあることです(タイなどは典型ですね)。

しかしトルコの場合、建国期のエリート層が開発独裁をやって豊かになるというところで終わらずに、エルドアン率いる公正発展党がさらに次の段階の発展をもたらし、新たな中間層を出現させた、という点で途上国の開発事例の中では、特に中東では、傑出しています。

ヨーロッパ側でも、イスタンブールではエルドアンが勝っているところが象徴的です。イメージ的に言えば、イスタンブールの中心部の近代初期に発展した新市街など、建国期のエリートが集まる地域では共和人民党支持(あるいはより正確に言えば「反エルドアン」)が多いのに対して、イスタンブールの外郭に広がるスプロール地帯・新興住宅地では圧倒的にエルドアン支持。そのような地域がイスタンブールのアジア側の近隣の県にも広がっています。

つまりアナトリア半島から続々上京してイスタンブール周辺に住み着いて経済機会を狙い、子弟に教育を受けさせているような新興中間層が、エルドアンとAKPの元々の支持基盤なのです。彼らに支持されて政権につき、彼らが豊かになるような政策を力強く実施し、実際に経済発展をもたらしたから、エルドアンは支持されているのです。

「都市近郊の新興住宅地での圧倒的なエルドアン支持」については、例えばフィナンシャル・タイムズの特派員が良い記事を書いています。

Daniel Dombey, “Erdogan favourite to win presidential poll despite concerns,” The Finantial Times, August 6, 2014.

英語版は有料ですが、日本語訳を見つけましたのでご紹介。

「トルコ大統領選、エルドアン氏の勝利濃厚権威主義への懸念をよそに、貧困層と敬虔な信者から圧倒的な支持」JBPress、2014.08.08(金)

イスタンブールのアジア側の郊外のスルタンベイリ(Sultanbeyli)区を取り上げているところが心憎い。

スルタンベイリとはここ。まさにイスタンブールの郊外、アジア側です。

出典:Wikipedia

日本の報道でもぜひ参考にしてほしい書き方です。

単に「信仰篤い庶民がエルドアンを支持している」というのが日本語でありがちな報道です。「庶民の声」というのも単に漫然と庶民っぽい人に話を聞いたというものにしかならない。取材する地区選びでも、単に「見た感じが庶民っぽい」ところに行くだけでは、大人の取材ではないのです。

重要なのは、トルコにおける「エルドアンを支持する庶民」とはどのような社会学的、政治経済的、歴史的条件によって作られた存在なのか、ということです。この辺りを、概念的な骨組みで記事にメリハリをつけられるかどうかで、欧米のジャーナリスト(多くは大学院修士課程ぐらいをキャリアの途中で出ている)と、日本の記者(大部分が学部卒で、失礼ながら印象では、元気が良いもののあんまり成績が良くない人が行く=東大の場合。入社したらひたすらオン・ザ・ジョブ・トレーニングでべたっとした取材法を学ばされ、二度と大学で概念操作を鍛えられることがない)とでは、大きく差が出ます(概念的に書くとデスクが通してくれない、といった社内事情の言い訳・泣き言を聞く必要はありません。日本は読者のレベルが低いから?馬鹿にしないでください)。

フィナンシャル・タイムズ記事では、具体的にスルタンベイリ区を取り上げて「大都市近郊の新興住宅地」を代表させ、そこに住む人の典型、こういった街区にありがちな風景、そして近年の大きな変化を記して、それらが多数派の「エルドアン支持」に帰結することを、短い文章で描いています。「エルドアン政権以前の時期はゲジェコンドゥと呼ばれる低開発地帯で、政府の政策からは打ち捨てられ、居住・所有の権利も定かでなく、インフラも整っていなかったが、エルドアン政権がインフラ整備をし法的整理もしていった」という、イスタンブール近郊の新興住宅地の社会学的、政治経済学的、歴史学的な条件を、概念的に背骨を通した上で、しかしあくまでも具体的で血の通った描写を行っています。

なお、スルタンベイリ区の自治体のホームページを見ると、70%がエルドアンに投票したようです。これはフィナンシャル・タイムズ記事が3月の統一地方選挙でのこの地区でのAKPの得票率として挙げていた69%という数値とほぼぴったり一致します。

海外報道でのこのあたりの精度が、一流紙と呼ばれる所以でしょう。

この記事では取り上げていませんが、逆にイスタンブールの中心部を取り上げれば、対照的な描写になるだろうということも当然示唆されます。それは概念的に書いてあるからです。

もしイスタンブール中心部で歴代優雅な暮らしをしてきた(という意識のある)旧来からのエリート層・西欧化した上流階層を登場させれば、彼らの口を借りて「アナトリアの田舎者にイスタンブールが包囲されている」という心象風景を描くことになり、それによって、AKPの長期政権化によって台頭する新興エリートに脅威を感じる旧エリート層の姿が描かれるでしょう。新興エリート層を押し上げるアナトリア半島からの人口流入圧力や、流入民によって都市近郊に膨れ上がる新興中間層に強い圧迫感を感じ、反エルドアンで凝り固まっていくことが明らかにされるでしょう。

イスタンブール中心部あるいはヨーロッパ側・地中海側の地域のエリート層は、外国語能力も高く(中等教育から全部英語でやっている)、欧米市民社会や欧米主要メディアとの接触も多いので、彼らの発言が多く国際的に出回ります。そこから「エルドアン危うし」という印象が選挙のたびに国際的な報道では強まるのですが、ふたを開けてみると毎回「エルドアン圧勝」となるのです。フィナンシャル・タイムズの記事は、欧米メディアで主流を占めがちな世俗主義的なエリートのエルドアン批判を相対化する役割も果たしています。

(2)のトルコ/クルドの民族的な差異による投票行動の違いについても見てみましょう。

南東部の、紫で塗られたデミルタシュ候補が過半数あるいは一位となった地域は、クルド人が多数を占める地域に重なります。クルド人の権利を主張する政党や候補者が出てこれるようになっただけでも、エルドアン政権期の非常に大きな変化です。ただしクルド人政党が単独で大統領選挙に勝つことはできないでしょう。

重要なのは、クルド人政党が勝てないのに対抗馬を出したのはなぜか。もちろん存在感を示したい、というのが第一でしょう。存在感の主張の内には、エルドアン政権に一定程度の批判を突き付けるという面ももちろんあるでしょうが、間接的にはエルドアン支援になっています。

本当に反エルドアンであれば、共和人民党と連立候補を立てればよかったでしょうが、それはせず、独自候補を立てた。それによって共和人民党の勝利の可能性を低め、エルドアンが勝つ可能性を高めた。

もちろん、二人の野党候補がそれぞれ善戦して、第1回投票でエルドアンが過半数を取れず決選投票に持ち越された場合どうなったかというのは、分かりません。デミルタシュ候補がイフサンオール候補支持を打ち出して、一気に反エルドアンでまとまるという可能性が全くなかったとは言い切れません。でもおそらくそのようなことは起こらなかったでしょう。

なぜかというと、クルド人の存在を否定し、強く弾圧してきたのは歴代の共和人民党政権だからです。共和人民党政権は、どの選挙でも常にクルド地域では負けています。あからさまなクルド人政党、権利擁護の主張が許されなかった時代も、東南部のクルド人たちは野党に投票するという形で、トルコ民族主義の中央政府・共和人民党に「No」の意志を表明していたのです。

それに対して、エルドアン政権期には、クルド人への権利付与が進み、クルド独立運動の武装勢力との和平も一定程度進みました。これはEU加盟交渉で条件づけられたという外在的要因が強いですが、同時に、選挙で勝ってきた大衆政治家であるエルドアン首相が、票田としてのクルド人に目をつけたという要因もあります。

クルド人地域はアナトリア半島の内陸部・黒海沿岸地域と、低開発という点では共通しています。民族紛争に対する掃討作戦といった政策を別にすれば、アナトリアの底辺を底上げして新興中間層に押し上げるというエルドアン政権の推進した経済開発政策は、クルド人地域にとっても大きな恩恵をもたらすものです。それによって、エルドアン政権期のAKPはクルド地域でも与党化を進めてきたのです。ですので、もし決選投票に持ち込まれたら、クルド地域の多数派はエルドアンに投票し、やはり圧倒的多数でエルドアンが勝ったのではないでしょうか。

どちらかというと今回のデミルタシュ候補の出馬は、反エルドアンの姿勢を打ち出したというよりは、クルド地域をも支持基盤化するAKPに対抗して出ざるを得なかったということなのではないかと思います。もし候補を出さずに、第一回投票から「AKP対共和人民党」の一騎打ちとなって、南東部クルド地域が全面的にエルドアンに投票して勝たせてしまったら、クルド人政党の役割はなくなってしまいかねません。せめて、「決選投票でクルド票をエルドアンに提供して恩を売る」方が、後々のレバレッジになったでしょう。そのような戦略判断からいうとデミルタシュ候補は負けを承知で立候補した意味があったと言えます。しかし第1回投票でエルドアンが過半数を取ってしまったので、結果的にキャスティング・ボートは握れませんでしたが。

もちろん、エルドアンが大統領となって強権化するのではないかといった、共和人民党支持側の勢力が欧米メディアを使って流す危惧の念には正当な面も多くあります。もともとは改革派の庶民の政党だったAKPが、長期政権化して党指導部はエリート化して汚職にまみれています。旧来型エリートによるクーデタなど超法規的な政権転覆の陰謀を恐れるあまり、過度に対決的な姿勢で臨みメディア規制などもしています。

その背景にある国論の分裂は、上記に記したような政治経済的な階層差を背景にしているだけに、解消が困難です。そしてこの国論の分裂を、エルドアンが大統領となればいっそう煽り対決姿勢を強めるのでは、という危惧の念にはもっともという面もあります。

そして、経済の高度成長が頭打ちになった今、支持層への更なる配分は困難となり、旧来型エリート層の反発も強まるでしょう。中東における政治的・経済的な成功モデルであったトルコの前途が多難であることは確かです。

ですが、選挙をやるとなると、エルドアンとAKPの優位は当分の間揺るがないでしょう。

最大の原因は、対抗馬・対抗勢力がいないこと。選挙は可能な選択肢から選ぶものですから、共和人民党なり新たな野党なりが勝てる候補を出さねばなりません。しかし、汚職や強権姿勢と言えば元来共和人民党のお家芸なわけで、与党化・エリート化したAKPが問題を抱えるようになっても、有権者から言えばまだ当分は「どっちもどっち」でしょう。そしてエルドアンを批判するだけでなく、エルドアンに代わる有能でカリスマ性のある候補者を出してくる、という点で、今回の大統領選挙では共和人民党は「不戦敗」に等しいものでした。

イフサンオール候補は、確かにイスラーム協力機構事務総長として国際的に知られた人物であり(私も一度会議の席上で会話したことがあります)、人格識見を備えた人物なのでしょう。しかしまさに国内での政治活動歴はほとんどないので一般的知名度も低く、共和人民党を指導する立場でもないので組織的支持もありません。

そもそも保守的でイスラーム的な人物なので、エルドアン・AKPとの違いを出せないのです。エルドアンとAKPが支持されていると分かっているからこそ、それに「被る」候補者を出してきた、共和人民党の本来の政策である世俗主義を打ち出すことを避けた、という苦肉の策でしょう。最初から勝ち目はなかったと言わざるを得ません。