『中央公論』は最近中堅どころの研究者の原稿をよく掲載するようになって、研究者同士で議論するような内容を一般向けに載せてくれているので、毎号興味深いものをメモしておこうと思うのだが、出張に行っていたり時間がなくて時期を逸したりして結局メモできていない。そういえば以前、【新企画】と銘打って「おじさん雑誌レビュー」なるカテゴリを新設したが、ボランティアで論壇時評なんてとてもやる時間ないので(←頼まれたってやりませんよ)、自分の文章が掲載されたときに、ついでに他の文章も読んでコメントするぐらいで企画が立ち消えになっていた。

今回は自分の文章は掲載されていないが、偶然、刊行されてすぐ手に取ったので取り急ぎ。論文に集中しすぎて逆に滞っているので気分転換。

巻頭連載コラムの「時評2015」の一つ、宇野重規「『I』と『We』と『Japan』–戦後70年談話の複雑な構造」(22−23頁)が面白かった。

8月14日に安倍首相によって発表された戦後70年談話は、思想史家が考察するに値するテキストである(本文は首相官邸ホームページからダウンロードできる。英語版、中国語版、韓国語版もアップロードされており、それぞれが興味深い)

「謝罪」をするのかしないのか、というところばかりを日本のマスコミが追及してしまったので、「主語が不明確だ」などと糾弾する論調も直後にはあったが、適切な批判とは思えない。宇野コラムでは、談話をパートに分け、それぞれが扱う対象や内容に即して主語が移り変わるところを分析している。論者は安倍首相の政治的立場にはかなり懐疑的と思われるが、好き嫌いや思い込みでの断定はしていない。

「パートによって語りかける相手が微妙に変化し、あるパートではあえてすべてが宙づりになっていることは、談話が文章として出来が悪いことをけっして意味しない。むしろ、日本政府が世界や日本国民に対して、いかなるメッセージを発するべきか、実に微妙である現状をよく示しているのかもしれない。」(23頁)

そして「この複雑さを自らの行動を通じていかに明確化していくかが、日本政府の次なる課題となるはずである」と締め括っているのも示唆的である。この談話の直後にマスメディアの反応に見られた、この談話が安倍氏個人の真意かどうかを問う議論はあまり意味がない。日本政府としてこの談話の内容に即した政策を採用していくかどうか、将来にアカウンタビリティーを問うて行くことにこそ意味がある。「口のきき方が気に食わん」「本気で言ってんのか」と「因縁をつける」のではなく、「言ったことを実行しているか」を問うことこそが近代的な責任倫理に基づいたアカウンタビリティを確保するための正しい反応であり、近代的な政治システムの中での公共的議論の機能だ。

まさに、首相としての「私」として語るべきところと、内閣あるいは日本国としての「私たち」の名で語るべきところと、第三者的な歴史(といってもその視点や判断基準の客観性は当然争われる。それこそが歴史学である)として叙述するべきところを、明確に分けたことこそが、この談話の一つの要点である。それによって、日本国民の可能な限り多数の意思を代表しようとする意思を見せた文章となっていることに、日本の政治に重要な一歩の前進があったと私は考える。それぞれの主語で語られた内容には、立場によって異論は当然あるだろう。そういう話題を扱っているからである。ただし、国民の意思を可能な限り表出したものと言えることは、世論調査の反応からも明らかだろう。穏健なリベラルな基調のこの談話への支持の高さが、穏健で中道な日本の世論の現実を現していると思われる。

談話が首相の歴史観の真意と違う、と追及する議論は、公職にある人間の公的発言についての、近代的な原則を理解していないのではないかと疑わせる足る議論だ。まず、首相にむやみにその瞬間の歴史観の真意などを語られたら困るのである。

そして、歴代の首相あるいは政治家一般は、みだりに「真意」をダダ漏れにさせてきた。国内支持者やマスコミにはそれこそが人間味であると評価されたり足を引っ掛けられてから騒ぎの種になって国際的に日本国民にとって否定的な効果を生み出しつつ、国内的にはやはり悪名は無名に勝るだとかいった、とにかくもうどうしようもない世界であった。言葉に与えられた価値が軽すぎた。どういう経緯があったにせよ、国際的にみて国や大企業の公的なスピーチで凝らすべき思考と工夫が形式にも表れている演説が行われるようになったことは、日本社会の前身だろう。

これまでの日本の首相や大臣の発言は、(1)官僚の作文=各部署からの持ち上がりを「ホチキス」で束ねたような、各部分部分でそれぞれの業界に配慮した、全体としては一貫性や通底する理念が見えないもの、むしろ見えないようにしてあるもの、あるいは(2)政治家による場への迎合=原稿にないぶっちゃけた下卑た話をしてウケたり、その時にいる聴衆にだけ分かる・喜ばれることを言う=cf. 神道の団体に行くと「日本は神の国」とか言っちゃって後で問題になる、というものが多かった。「神の国」が真意かどうかなど誰にもわからない。その場でウケることを本能的に言っているということはわかる。真意というよりは場への迎合なのであり、その場その場で最も上手に迎合することが日本における正しい「真意」として評価されるのである。うっかりウケないことを言ったら、それは「真意じゃなかった」のである。これこそ、いいかげんにしたらどうだという世界である。

スピーチライターが入って、学者にたたき台を出させて、政治的な配慮と仕掛けを凝らして、練り込んだスピーチを提示するという先進国の指導者なら誰でも毎週のようにやっていることを、日本の政治家はしてこなかった。官僚が時に一生懸命工夫して書いても、「こんなの役人の作文だあ」と原稿放り投げてアニメだとかなんだとかぶっちゃけ話をするとドカンドカン受ける、マスコミも報じる、という何ともはやな世界であった。

しかし安倍首相というのは、某有力英語スピーチライターを第一次政権時代から重用し、国際的に作り込んだスピーチを何度も行っているという意味で、これまでの首相とは大きく異なる。国際的にみれば言っておくべきだが、本人の元来の信念や思考とはかけ離れているかもしれないことを、ここぞという時は得意ではない英語で必死に練習して読み、また別のここぞという時には某大物スピーチライター自身が通訳ブースで渋く読み上げる国際政治上の巧みなレトリックを駆使した英文の方がまるで正文のように聞こえ、首相が読んでいる日本語版は実質アテレコ状態、日本語を聞いているのはついてきた日本の記者団だけ、みたいな、ニッポンのエラいさんたちが通常なら耐えられないような状況に置かれても、まるで苦にしないでこなすというのは、これまでの歴代の首相にはなかった行動様式だろう。いったい何がそのようにさせたのか、のちの時代の日本政治史家は大いに興味をそそられるだろう。

なお、『中央公論』10月号には対談で、山内昌之・佐藤優「ラディカル・ポリティクス−−いま世界で何が起きているか」(152−161頁)が載っていて、ここでも戦後70年談話(こちらは「安倍談話」と呼んでいる)を取り上げている。宇野コラムでは批判的に言及されていた、日露戦争での日本の勝利が「植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました」という部分について、山内・佐藤対談では「しかし、安倍さんの指摘自体は事実なのです」(山内氏)としているのも興味深い。おそらく宇野氏は「アジア」の特に中・韓の反応をもって疑問視しているのに対して、山内氏は「でも、「勇気づけられた」度合いは、日本から離れるに従って正比例しました。イランやトルコはもとより、アラブ世界の場合は特に顕著なのです」と広い視野から位置づけている。トルコやイランやアラブ世界の「親日感情」の根幹は、「遠く離れていて植民地支配をしたことがない」日本が、欧米に対して日露戦争で勝利したり、第二次世界大戦で軍事的に挑戦したことにあるのは、文献学的にも裏づけられた事実だからである。

文献学的な裏づけとしては、比較文学・文化史の、杉田英明『日本人の中東発見』(東京大学出版会、1995年)が今でも基本図書だろう(できの悪いかつての生徒に推薦されて不快なことと思いますが・・・)。

『日本人の中東発見―逆遠近法のなかの比較文化史』

私が少し前に読んだ、パレスチナの知識人の日記などにも、第二次世界大戦時に、反英独立闘争を志すパレスチナのアラブ人たちが、風の噂で日本がドイツと一緒にイギリスに挑んでいるらしいと伝え聞いて、もしかすると日本の勝利で英国の支配から自分達を解放してくれるかもしれない、と淡〜く期待しているところがあった。日記はすぐに別のテーマに移ってしまって、日・独が劣勢になると日本のことを噂していたこと自体、全く取り上げられなくなってしまうのであるが。

対談者の山内氏は有識者懇のメンバーなのだが、佐藤優氏は戦後70年談話を「『アカデミズムと政治がどのように折り合いをつけるか」という観点からすると、結果的に理想的な形に落ち着いたんじゃないか」「過去にこれほどアカデミズムの成果と政治家の主張が重なった談話の類はありません。私は、そこを一番評価したいのです」と繰り返し絶賛しているが、有識者懇の当事者を目の前にしてこうまで言っているところは、読む方としては若干鼻白むという気がしないでもない。

学者の議論の取り入れ方や首相演説の文法・語彙として、佐藤優氏の評価自体には私自身も同意するのだが、もう少し第三者的な立場での評価や議論ができないかな、と思う。

『中央公論』は安倍政権の歴史認識をめぐる公的表現をめぐって、当事者として関係した様々な学者が頻繁に登場するので、客観的な評価の場というよりは、評価する際の資料の宝庫といった感がある。

その中でも、先月号に掲載された北岡伸一「侵略と植民地支配について日本がとるべき姿勢」『中央公論』2015年9月号、112−119頁は、戦後70年談話の位置づけや、「侵略」の定義、「謝罪」と「反省」の関係、日本は植民地支配を終わらせるために戦争をしたわけではないが結果的に植民地諸国は独立した、戦後生まれには「謝罪」する必要はないが、「過去の侵略の歴史を忘れず、記憶にとどめる」ことについて「責任」がある、といった談話の骨格がここにある。談話に二度出てくる「挑戦者」という表現も、北岡論考の締めくくりの「日本はかつて国際秩序に対する挑戦者となって、これを崩壊させてしまった」(119頁)という形で出てくる。

佐藤優は返す刀で言論人としての原点と言える外務官僚・キャリア官僚批判の得意舞台に持ち込んで数名を実名で攻撃して火だるまにしたりしていて、いつも通りやけに面白いのだが、雑草のような視点から政治家や検察やメディアなどの、権力者・権力に近寄ろうとする人たちと渡り合い、手玉に取り取られしてきたこの人が、安倍首相の「周囲にいる人たちが、問題アリ」という時の「周囲」には、潜在的にどこまで含まれうるのかということまで想像を膨らませると、この対談はさらに面白くなる。権力者の背後の「黒子」の立場から権力に群がる人たちを冷たく見て生きてきたこの人の目に映る世界はどのようなものだろうか。

『中央公論』10月号では他にも面白そうな記事が多い。特集は中国・習近平政権で、白石隆・川島真(対談)「習近平は真に強いリーダーかー権力基盤、海洋進出、経済戦略」(30−41頁)をはじめ、対外政策や政軍関係について踏み込んだ記事が並んでいる。中国経済の先行きについては津上俊哉「ピンチに喘ぐ中国経済の実態」(42−47頁)で株と金利と通貨の話がまとめられている。

そして『中央公論』で最近力を入れているようなのが、長大論考の「公論2015」。書くの大変そうだ。

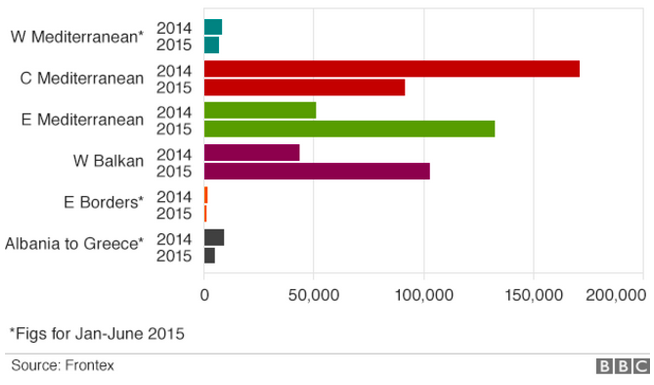

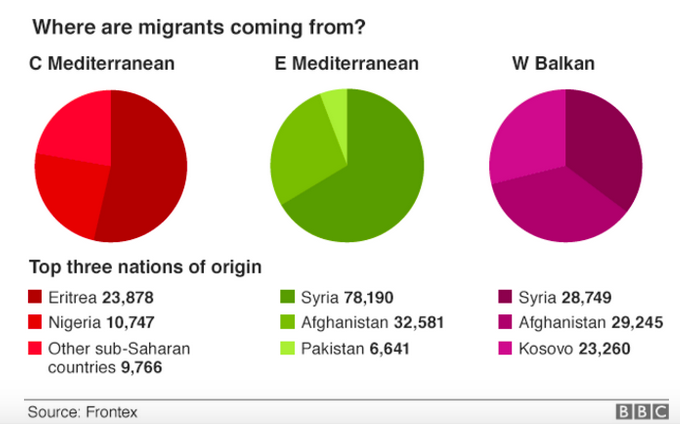

今回は、ギリシアの債務危機から、西欧に大挙して押し寄せる移民・難民の問題まで、細谷雄一「『ヨーロッパ危機』の本質−−−−内側からの崩壊を止められるか」(86−100頁)は後でじっくり読んでみたい。

細谷氏はこの本が静かな反響を呼んでいる。この本についてはどこかでまた改めて書いてみたい。

『戦後史の解放I 歴史認識とは何か: 日露戦争からアジア太平洋戦争まで』(新潮選書)

ちなみに、『中央公論』の今年の4月号では、私と、この著者も含めた鼎談で、「『イスラム国』が映し出した欧州普遍主義の終焉」というものを載せています。この鼎談で、まさに私は今年は「欧州普遍主義の終焉」の年だと断定してしまったのだけれども、まさに大量移民・難民問題は、欧州の理念を一貫して適用するとその重みで欧州自体が崩壊してしまうような圧力をかけています。

4月号の鼎談では、「私は移民を『植民地主義の出前』と呼んでいます。かつて欧米の人たちが世界中に出かけて行って植民地にした。搾取はいけないということで引き上げたら、植民地化されていた方の人たちはそれでは食っていけにあので今度は大挙して欧米の都市の郊外に「出前」されてきた。便利だと使っていたが、都合よく丼を持って帰ってくれるわけではない」(93頁)などと、これだけ取り出すと文句言われそうなことも私は言っていますが、前後も読んでみてください。本当に大規模に、注文もしていないのに「出前」されてくるようになってしまったなあ。

個人的にも中東の動きも急激だったので、今年の4月がすごい昔に感じられるのだけれども、たいして時間たっていない。