しばらくブログの更新が途絶えていた。北の方の涼しい所に行ってきまして、ウェブ環境があまり良くなく、長期的な読書と思索に専念していました。

その間のニュースは活字データで押さえていましたが、主要な話題は、

(1)ガザ情勢は、以前に書いた通り、停戦を繰り返しながら収束局面続く。

(2)イラク北部情勢への米国の直接介入は、限定空爆を適宜行いつつ、同盟国(勢力)への支援を本格化する形で、長期化する模様。

というところでしょうか。

(1)は、様々な理由で、過剰に注目が集まりますが、国際政治学的に一番重要なことは、この問題が中東政治の最重要な問題ではなくなった(ないとみなされるようになった=誰に?米国からも、周辺アラブ諸国からも、イランやトルコなどからも)ということでしょう。

人道的側面から言えば重要と言えますが、それでもシリアやイラクでも同様(あるいはそれ以上)の人道的悲劇が現に進行している、という問題との比較考量からは、相対化されかねません。

それよりも重要なのは、リアリズムの観点から、もうパレスチナ問題は中東の最重要の問題として扱わない、という立場を、域内の諸勢力と、米国など域外の勢力が採用している、ということでしょう。そうなると、パレスチナの指導層だけでなく、むしろイスラエルの首脳・ネタニヤフ首相の方が、苦しい立場に立たされます。

この話はまた今度に。

(2)について、現状とその意味を良く考える時期にあると思われます。考えさせられることが多い、事態の進展です。

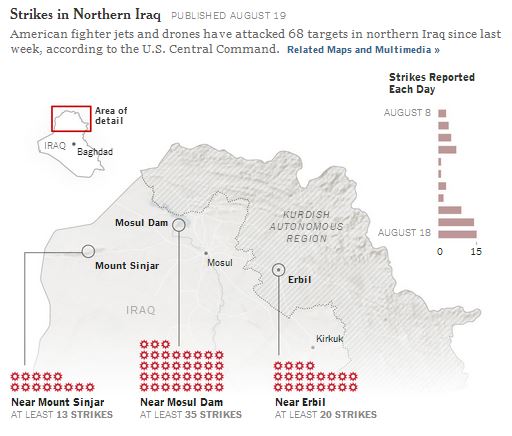

8月8日以降の空爆の地点をまず見てみましょう。

出典:ニューヨーク・タイムズ

非常に限定的で、エルビール防衛やモースルのダムの奪還など、クルド勢力(クルド地域政府とその部隊)への支援に絞っています。一時的にISIS(自称「イスラーム国家」)の進軍を食い止め、戦況を変えていますが、それだけで決定的で恒久的な影響を残す規模と性質の介入とは言えません。

それでは本腰でないかと言えば、そうではなく、米国は「本気」と思います。長期間かけてこの種の介入を続けることをオバマ大統領は明言しています。

重要なのは、「オバマは戦争大統領だ、ブッシュと同じ(以下)だ」といった批判も、逆に、「オバマは弱腰だ、中途半端だ」といった批判も、おそらく見当外れなこと。

最近の論稿で一番おもしろかったのは、

Stephen M. Walt, Is Barack Obama More of a Realist Than I Am?, Foreign Policy, August 19, 2014.

オバマって、意外に、すごくリアリストで、戦略的なんじゃないの?アメリカが最も利己的にふるまったら、オバマの外交政策になるんじゃないの?という趣旨の議論です。

ウォルトはリアリズムの立場から、オバマおよびオバマ政権を、「政権内の理想主義者に引っ張られてしばしば不要な介入を行って失敗している」という方向で批判してきました。これは共和党のタカ派などの、「オバマは平和主義で、必要な介入を本腰を入れてしていない」という批判とは別で、また民主党左派・リベラル派の「戦争を終わらせるはずだったオバマが戦争をまた始めたことに失望した」という批判とも別です。

ウォルトの今回の議論は、オバマはこれまでのアメリカの大統領にない、非情で利己的なリアリストなんじゃないの?と論じています。

要するに、オバマは理想主義的な介入論あるいは介入反対論のどちらかに依拠しているのではなく、リアリストの中でももっとも露骨な、「アメリカさえ良ければいい」「敵国・敵対勢力はもちろん、同盟国あるいは若干微妙な同盟国のいずれもそれぞれ損をするが、しかしアメリカには逆らえない」ような効果を持つ介入(あるいは非介入)を行ってきているのだ、というのである。

「アメリカが最も強い立場にいるから最終的な責任を持つ」のではなく、「アメリカが最も強い立場にいることを利用してアメリカが負いたくない責任やコストはよそに回す」という原則にオバマは従っているのであり、それは最も利己的なリアリストの立場だ、という。

確かに、シリアで介入しなかったこと、イランに歩み寄っていること、ガザ紛争でハマースを批判しつつじわじわとイスラエルのネタニヤフ首相からはしごを外し、恒久和平の実現に力を尽くそうとはしない、といった積み重ねの上で、今回のイラク介入の手法を見ると、古典的なリアリストの勢力均衡論、さらに言えば地政学論者の帝国統治論の処方箋を着々と米外交、特に中東政策に持ち込んできたと読み解けるのです。

少なくともあと2年の任期中は、もはや他の選択肢は失われたものと見極め、徹底した地政学論者の路線で行きそうなことが、イラク介入の手法から、誰の目にも明らかになっています。

明らかになった、オバマ政権のイラク介入の手法は、

(1)米の直接介入は限定的、地上軍派遣なし。介入は直接的に米の権益・人員が脅かされたときのみ。

(2)現地の同盟国(勢力)を使う。この場合はイラクのクルド勢力。かなり距離を置きながら、イラク中央政府への支援を続行。

(3)現地の同盟勢力が全面的に排除されかねない状況下では米国が加勢するが、それ以外は現地同盟勢力に戦わせる。

(4)立場の異なるクルド勢力とイラク中央政府への援助を並行して行い、時には競わせ、時には連合させる。決定的にどちらかが強くならないように匙加減をする。

というものです。まるっきりリアリズム、それも露骨な勢力均衡、オフショア・バランシング論です。

8月7日にオバマがイラク北部への軍事介入命令を発表した時には、米人員の保護と並んで、スィンジャール山に孤立した少数派ヤズィーディー教徒の保護を正当化の根拠に掲げましたが、実際に数日空爆した後、ヤズィーディー教徒の避難民の救出に向かうかと思えば、オペレーションを停止。しかもその理由は、「当初言われていたほどの避難民がいなかったから」。

数万人の避難民がいる、と言われていたので介入したが、数日後になって5000人ぐらいしかいないことが分かった、として人道介入の方は手じまいすると宣言したのです。

一方、米の国益に深く関係する、エルビール防衛・クルド勢力支援は続行する。それによってISISと戦わせる。これが最初からの目的だったことは明らかです。

ヤズィーディー教徒の保護というお題目は、いかにも取って付けたものに見えましたが、建前なら建前で言い続けることもなく、介入の正当化根拠に使った後はさっさと「そんなにひどくなかった」と公言してそちらのオペレーションは縮小する、というところに、オバマ大統領のリアリズム・勢力均衡に徹したイラク介入の手法への「本気度」が窺われます。

私の方は、今週、少しネットから離れて本を読んでいた時に、頼まれた仕事の関係で読み返したこの本が実に今のイラク情勢にシンクロしていると思いました。

ジョージ・フリードマン(櫻井祐子訳)『激動予測: 「影のCIA」が明かす近未来パワーバランス』

この本についてはそのうち原稿を書くと思いますが、イラク再介入の手法や、その他の対中東政策を見るうえで印象深いフレーズをいくつか抜き出しておきます。

フリードマンは、米国が唯一の超大国となり、望むと望まざるとに関わらず「帝国」として世界統治を行なわなくてはならなくなった画期を、1991年の湾岸戦争とみているようです。そこから10年間のユーフォリアの時代も、2001年の9・11事件以降の10年間のジョージ・W・ブッシュ流の直接介入の時代も、いずれも帝国の統治の作法を知らなかった純真なアメリカの迷いの時代として切り捨てています。そして、2011年以後の10年にこそ、本当の帝国の世界統治が確立されるのだ、と説き、オバマ大統領にあるべき政策の姿を進言する、という形式でこの本を書いています。

「アメリカは覇権国家ともいえる座に就いて、まだ二〇年しかたっていない。帝国になって最初の一〇年は、めくるめく夢想に酔った。それは、冷戦の終結が戦争そのものの終結をもたらしたという、大きな紛争が終わるたびに現われる妄想である。続く新世紀の最初の一〇年は、世界がまだ危険であることにアメリカ国民が気づいた時期であり、アメリカ大統領が必死になってその場しのぎの対応で乗り切ろうとした時期でもあった。そして二〇一一年から二〇二一年までは、アメリカが世界の敵意に対処する方法を学び始める一〇年になる。」(52頁)

「世界覇権のライバル不在のなか、世界をそれぞれの地域という観点からとらえ、各地域の勢力均衡を図り、どこと手を結ぶか、どのような場合に介入するかを計画しなくてはならない。戦略目標は、どの地域にもアメリカに対抗しうる勢力を出現させないことだ。」(53頁)

このような大原則から、全世界の諸地域において次のような原則に基づく政策を行なうべきだと主張します。

「一.世界や諸地域で可能なかぎり勢力均衡を図ることで、それぞれの勢力を疲弊させ、

アメリカから脅威をそらす

二.新たな同盟関係を利用して、対決や紛争の負担を主に他国に担わせ、その見返りに

経済的利益や軍事技術をとおして、また必要とあれば軍事介入を約束して、他国を支援する

三.軍事介入は、勢力均衡が崩れ、同盟国が問題に対処できなくなったときにのみ、最

後の手段として用いる」(55‐56頁)

フリードマンの主張の面白い所は、通常の議論では、ジョージ・W・ブッシュ前大統領の時期のアメリカの政策を「帝国」的として批判するものが多いのに対して、それは歴史上の数多くの帝国が行ってきた政策とは全く違う、非帝国的、あるいは帝国であることに無自覚であるが故のふるまいであったと議論する点です。歴代の帝国は勢力均衡で世界各地の諸勢力を競わせて統治していたのであって、冷戦終結後の20年間のようにアメリカという帝国自身が世界中に軍事力を展開させたのは異例であると言います。オバマ大統領あるいはその次の大統領こそが、真の意味でアメリカに帝国的世界統治、すなわち勢力均衡に基づく敵国の封じ込め、同盟国の統制を持ち込む(べき)主体であるとしています。

「次の一〇年のアメリカの政策に何より必要なのは、古代ローマや一〇〇年前のイギリスにならって、バランスのとれた世界戦略に回帰することだ。こうした旧来の帝国主義国は、力ずくで覇権を握ったのではない。地域の諸勢力を競い合わせ、抵抗を扇動するおそれのある勢力に対抗させることで、優位を保った。敵対し合う勢力を利用して互いをうち消し合わせ、帝国の幅広い利益を守ることで、勢力均衡を維持した。経済的利益や外交関係を通じて、従属国の結束を保った。国家間の形式的な儀礼ではなく、さり気ない誘導をとおして、近隣国や従属国の間に、領主国に対する以上の不信感を植えつけた。自軍を用いた直接介入は、めったに用いられることのない、最後の手段だった。」(24-25頁)

このような各地域内部での勢力均衡を促進する政策へと転換する第一の地域が中東である、というのがフリードマンの主張で、そのためか、この本の半分ぐらいは中東に割かれています。

そこからは、イスラエルから徐々に距離を置き(イスラエル対アラブの勢力均衡の回復)、イランに接近する(イラン対イラク・および湾岸アラブの勢力均衡がイラク戦争で回復不能なまでに大きく崩れた以上、ニクソンの対中接近並みの異例の政策変更が必要だという)、といった政策が進言されます。いずれもオバマ政権が行っていると見られている政策です。

また、これと並行して、他地域では、冷戦終結時点でロシアの勢力圏を完全に崩壊させなかった失敗がゆえに「ロシアの台頭」が不可避であり、それを盛り込んで西欧とロシアの勢力均衡を図るべき、という議論にも発展します。そして西太平洋地域でも、日本と中国を均衡させ、そのために適宜韓国とオーストラリアも利用する、という手法を進言します。

今のイラク対策を見ていると、米大統領に「マキャベリ主義者たれ」と進言する、リアリスト・地政学論者のフリードマンの主張に、残り任期2年余りの現在、オバマ大統領とその政権は、全面的に従っているように見えます。

そうなると必然的に、西太平洋地域でも同様の勢力均衡策が採られるのか・・・というポイントが、日本をめぐる米外交政策を見る際にも、注視されていくようになるでしょうね。