7月8日に本格的に開始されたイスラエルによるガザ攻撃が、28日で3週間となりました。

ハアレツ紙が21日間の紛争を地図とグラフでまとめています。

出典:LIVE UPDATES: Israeli soldiers, Hamas militants clash in southern Gaza, Haaretz, July 27, 2014.

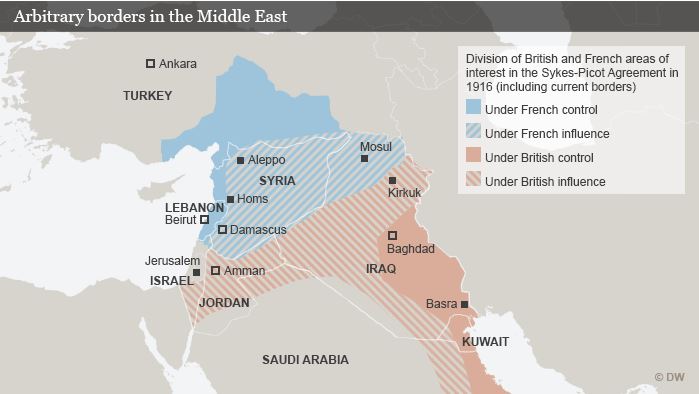

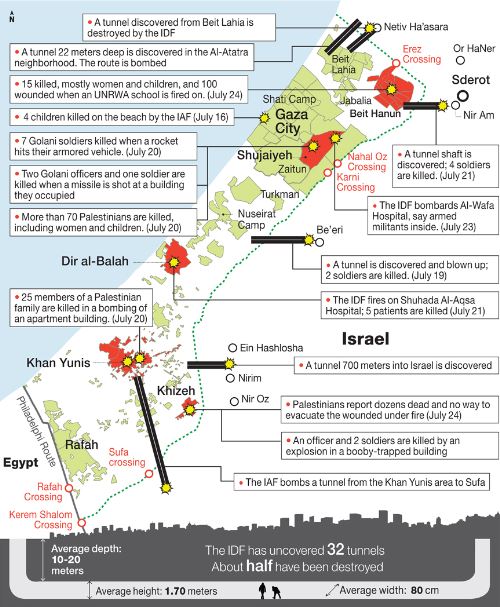

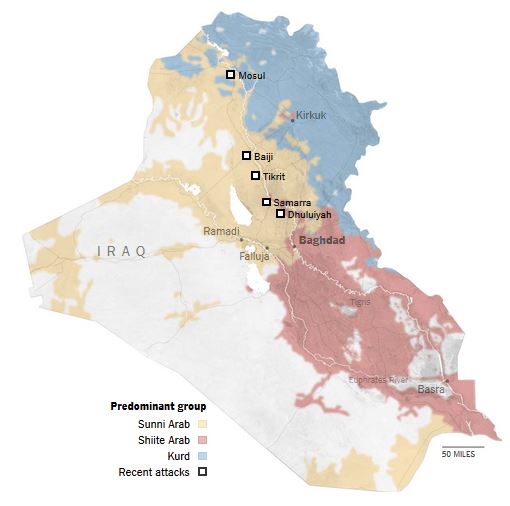

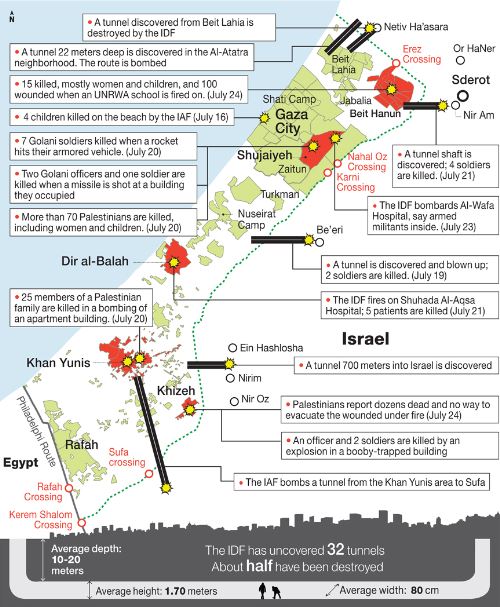

市街地が緑で塗られ、今回の紛争でとくに大きな被害が出た地域は赤く記してあります。ガザは封鎖が政治的な争点になっていますので、エレツなど検問所(crossing)が全部記されているのも有益です。また、今回これまでになく問題化したガザからイスラエルへの地下トンネルの断面図まで記されています。これは全部ではなく、今回イスラエルが破壊したり、ハマースがこれを使って襲撃を行ったりして表面化したもののみが記されているのでしょう。

またガザからエジプトのシナイ半島にかけてはもっと多くのトンネルが掘られていますが、これについては記載されていません(報道によるとケンタッキー・フライドチキンもエジプトからトンネルをくぐって密輸されるそうです)。

地上部隊による作戦はそれほど大きいものではなく、地下トンネルの破壊に今のところ集中しているようです。ガザの側の死者はもっぱら空爆によるものです。

地上戦と空爆を組み合わせて特に大規模な攻撃の対象となっているのは、ガザ市のシュジャーイーヤ地区やベイト・ハーヌーンです。特にシュジャーイーヤ地区は密集した市街地での戦闘・空爆で多くの市民が亡くなった、今回の紛争の人道的悲劇を象徴する地名となりかけています。

シュジャーイーヤ地区やベイト・ハーヌーンは、イスラエルが2005年9月にガザ占領から撤退した後にも、一方的に設定し続けた緩衝地帯にかかっている部分です。

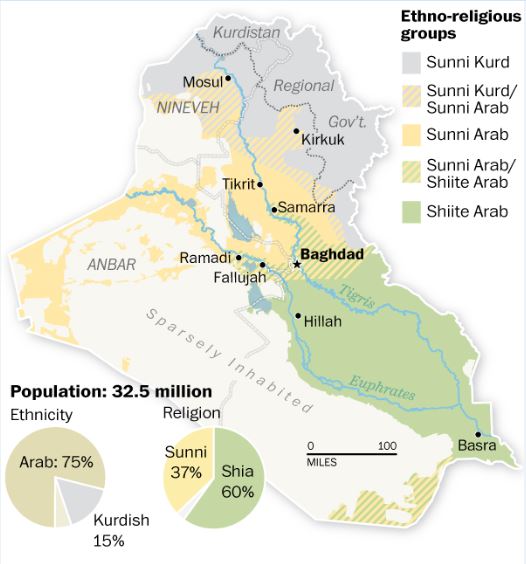

BBCはこのイスラエルの緩衝地帯を地図に書き込んでいます。幅3キロということになると、ガザは本の薄い一辺の土地に過ぎないので、かなりの部分がここにかかってしまいます。ですので、イスラエル側から警告されながらも、このエリアに市街地が広がっていったのです。イスラエルへのトンネルも当然この緩衝地帯から掘られています。

出典:BBC

イスラエル側の地上作戦は、この「緩衝地帯」をもう一度実質化する目的があるようです。シュジャーイーヤ地区とベイト・ハーヌーンで大きな被害が出ているのはそのためでしょう。もしイスラエルが「緩衝地帯にいる者は全員テロリスト」という論理で攻撃をしているのではあれば、人道に反する行為でしょう。

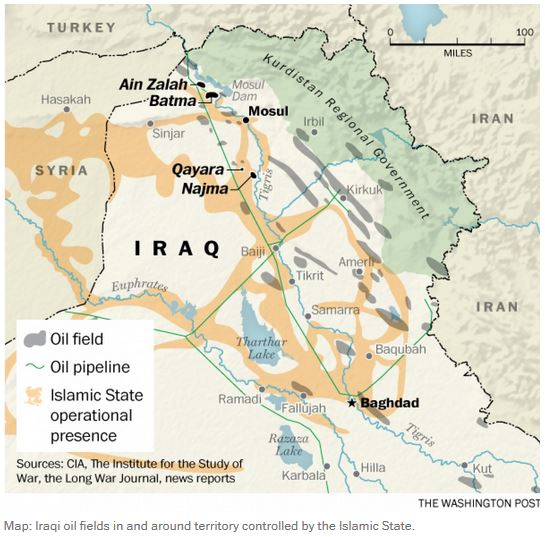

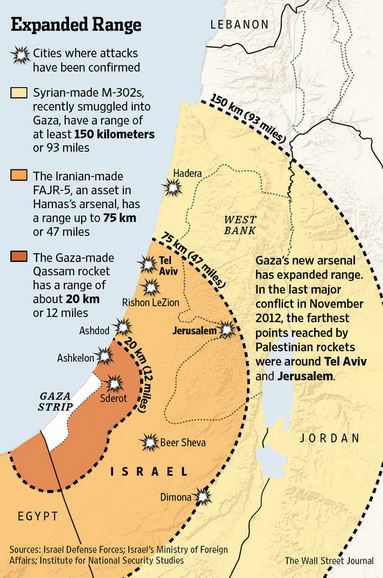

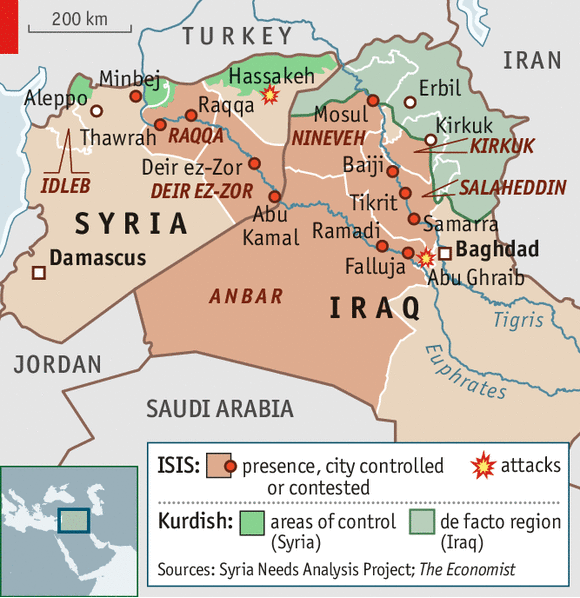

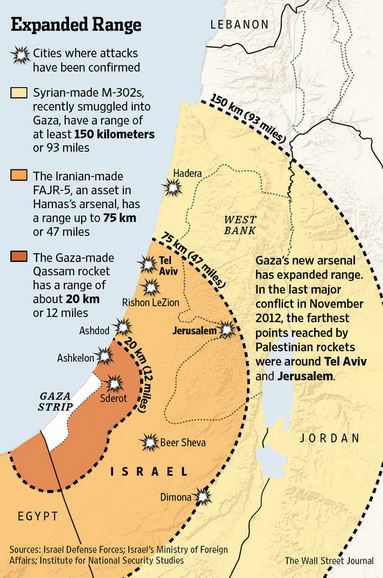

また、イスラエル側は、ハマースのロケット弾とミサイルの射程が伸びている、という点を攻撃が必要である根拠として、特に空爆開始の頃に主張していました。

ウォール・ストリート・ジャーナルが掲載したこの地図では、中国起源のイラン製ミサイルFajr-5の導入で射程距離が延び、テルアビブやエルサレムを射程に収めるようになっているとのことです。さらにシリア製ミサイルM-302sによってもはやイスラエルほぼ全域に射程距離が及んだとされています。

出典:ウォール・ストリート・ジャーナル

しかし今回の紛争を通じて、それほど長距離のミサイルがテルアビブやエルサレムに飛んできたのかどうかは、検証してみないといけません。

イスラエル側にほとんど被害がなかったのは、ミサイル迎撃システム「アイアン・ドーム」が9割という驚異の精度で撃ち落としたからだとされていますが、こういった数値はよく検討してみないと真実は分かりません。

「イラン製のミサイル」が空爆開始の頃には喧伝されましたが、どれほどの数が実際に発射されたのでしょうか。

ハマースが実際に撃ったのは、大部分は砂漠に落ちる短距離のロケット弾で、粗雑な製法で制度は著しく悪く、中には弾頭に火薬すら入っていないものすらあったのではないかという説もあります。

これまで通り、スデロトやアシュケロンのような、ロケット弾の射程20キロ範囲内の都市がもっぱら脅威を受けていたのではないかと推測されます。

しかし、ハマースはディモナの原子力施設や、テルアビブ・エルサレム間にあるベン・グリオン空港付近に、ごくわずかの数のミサイルを着弾させ、それを宣伝することで、イスラエルのカントリー・リスクを高め、経済活動を困難にする効果を上げたと言えます。

その意味で、イスラエルにとってハマースのロケット弾やミサイルは、直接の物理的な脅威は小さくても、国家の存亡を脅かすものと言いうる面があることは確かです。

情勢はここ数日、少なくとも一時的には、鎮静化しています。

これがある程度持続する停戦に結びつくか、あるいは紛争が再燃して、イスラエル地上部隊による本格的なハマース政治部・軍事部の掃討へと至るのか、分かれ目に来ています。

ここ数日の動きを見てみましょう。

25日(金) カイロでケリー国務長官が停戦案打診するも、イスラエル、ハマース双方が拒否

26日(土) イスラエル、ハマース双方が朝から12時間攻撃休止;パリでケリー米国務長官がトルコ、カタール、西欧主要国と会議;イスラエルはさらに24時間の攻撃停止を宣言

27日(日) 散発的に戦闘;オバマ米大統領がネタニヤフ・イスラエル首相と電話会談;深夜に国連安保理が全会一致で双方に無条件の停戦を求める議長声明

28日(月) イード・アル・フィトルの祝日(断食月ラマダーン明け);イスラエル、ハマース双方が攻撃休止

ケリー国務長官は一週間に及ぶシャトル外交でカイロ・エルサレム・パリを飛び回りましたが、エジプト・イスラエル合作の停戦案に基礎を置きつつ、トルコとカタールが仲介するハマースの主張を一定程度取り入れた折衷案を、25日には内示したものと見られます。25日午後5時の段階での停戦案がハアレツ紙にリークされています。

イスラエル側は、トルコ・カタールの仲介案を部分的に取り入れた米国に対して、少なくとも表面上は激しく反発しました。ハマースの武装解除が明確に盛り込まれていない、というのが理由です。

26日にはイスラエルの閣僚がこぞってケリー長官をこき下ろす発言をイスラエル・メディアに対して行いました。それに対して米国務省からはかなり強く抗議する発言がメディアを通じて伝えられ、さらに27日にはオバマ大統領が電話でかなり強くネタニヤフ首相に停戦を迫り、その日夜の国連安保理議長声明でも同様の文言が盛り込まれたとのことです。もともと関係の良くないネタニヤフ政権とオバマ政権は、かなり険悪化しているようです。

そのような中で、イスラエルは少なくとも停戦続行の姿勢は示さなければならなくなったようです。

ただし地下トンネル破壊は続ける、とのことですが。

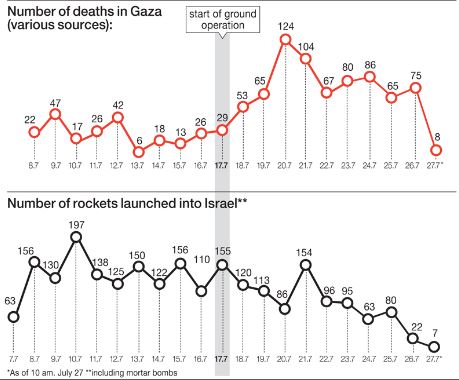

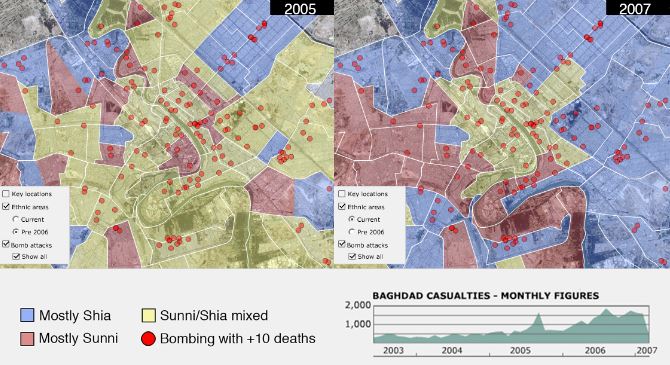

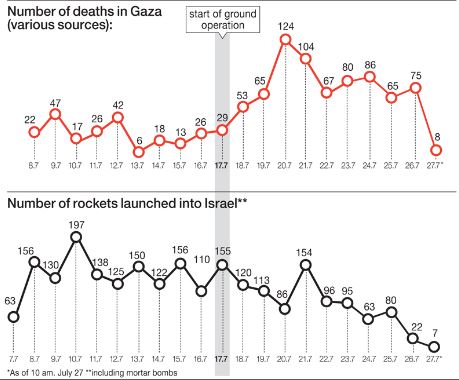

ハアレツ紙がまとめた、死者数とハマースのロケット弾発射の、日毎の数の推移のグラフを見てみましょう。

出典:ハアレツ紙、前掲

死者数は7月17日の地上部隊侵攻から20日にかけて増加し、その後は低減傾向に。ハマースのロケット弾は地上部隊侵攻以降減り始め、21日に一度急に増えた後、また減っていっています。ロケット弾の在庫が尽きかけているのか、発射装置が破壊されて撃ちにくくなっているのかもしれません。

今後どうなるのでしょうか。

ここで鎮静化して停戦となると、数年後にまたハマースはロケット弾を多く溜め込み発射装置を各地に張り巡らせ、イスラエルはなんらかの機会を捉えて空爆・掃討作戦、多くの民間人の死者を出す、ということを繰り返しかねません。

そうしないためには、単なる停戦ではなく、ハマースの行動を抑制し、イスラエルの安全保障への信頼感を高めるようななんらかの政治的な枠組みが設定され、実施する主体が導入されなければなりません。

今後数日の展開は重要で、その後の予想されるシナリオを含めて場合分けすると、次のようになります。

(1)停戦 ハマースの抑制・安全保障措置なし

→数年に一度同様の紛争を繰り返す

(2)停戦 ハマースの抑制・安全保障措置あり

→(2)-1 ファタハ(ヨルダン川西岸を支配、アッバース大統領)の部隊がガザに部分的に展開

→(2)-2 国際部隊(国連部隊、地域大国、域外大国等)がガザに展開、停戦監視

(3)衝突再燃、イスラエルがハマースを全面的に掃討

→(3)-1 ガザ再占領(ほぼあり得ない)

→(3)-2 ハマースの壊滅後にイスラエル軍撤退、ファタハ部隊が展開

→(3)-3 ハマースの壊滅後にイスラエル軍撤退、治安の悪化、民兵集団跋扈

→ISISなどのイスラーム主義過激派が伸長

基本的に、「既定路線」は(1)です。しかし何らかの理由で(ハマースがなおも挑発した場合、あるいはイスラエル側がハマースの組織根絶を可能あるいは不可欠と認識した場合)、(3)のようにハマースの軍事部門と政治部門の双方を壊滅させるような攻撃が行われる可能性がないわけではありません。

本来は(2)が現実的にましな選択肢と見えますが、これが実行できるような環境条件や、実施主体がいるかというとかなり困難です。

ネタニヤフ首相、モシェ・ヤアロン国防相は原則としてこの路線を最初から大前提にして行動していると思われます(なおヤアロン国防省は元参謀総長です)。

なお、タカ派・強硬派として世界のリベラル派から忌み嫌われているネタニヤフ首相ですが、イスラエルの右派連立政権の中では比較の上では「穏健派」となります。

今回の紛争に際しても、連立パートナーの「イスラエル我が家」のリーバーマン外相、および「ユダヤ人の家」のナフタリ・ベネット経済相はより強硬な策を主張して閣内対立しています。

対立は、「ハマースとガザをどうしたいのか」という点で次のように分かれます。

(1)ハマースの軍事力、特にロケット弾・ミサイル発射能力を低減させ、地下トンネルを最大限破壊する。数年後に能力を蓄えればまた限定的に掃討すればいい。

→ネタニヤフ首相の基本的姿勢

(2)ハマースそのものを回復不能なまでに掃討する。

→リーバーマン外相ら

ですのでネタニヤフ首相は国際社会の停戦圧力が高まってこれ以上は無理、というところに至るぎりぎりまで掃討作戦を続けようとしますが、同時に停戦を受け入れるという姿勢も見せます。これに対してリーバーマン外相らは停戦は不当だハマース根絶、と訴えて世論を煽ります。

ネタニヤフ首相は天性の大衆政治家ですからハマース憎悪で沸き立つ世論に向けて強硬論を語りつつ、落としどころを探ります。それが何ら長期的解決に見えないことも多く、米国の大統領との関係すら悪化させることを厭わないことが多いのですが。それに対してリーバーマン外相は世論を煽りすぎて反アラブ人のヘイト・クライムが続出するような状況になってもなおも強硬論を掲げ続けます。

問題は、(1)ハマースを根絶しようとしてもできないだろう、本当に根絶するならば国際的にも許容されえないような大規模な虐殺や民族浄化を伴いかねない、と(少なくともこれまでは)思われてきたこと。

また、(2)ハマースを根絶すればより過激な、「イスラーム国家」のような過激派が伸長しかねないこと、も最近は心配されています。

米国の国防諜報局長官もアスペンで行われた会議でこの危惧を表明しています。

Destroy Hamas? Something worse would follow: Pentagon intel chief, Reuters, July 26, 2014.

イスラエルの諜報機関モサドの長官をかつて務めたエフライム・ハレヴィは、イスラエルはハマースと仲介者を通じて間接的に対話する方法を確立しているので、ハマースと敵対しながらも交渉相手としてやっていった方が良いと言っています。

“Hamas ‘not the worst option’ says former Mossad head,” Haaretz, July 15, 2014.

現役のイスラエル軍高官の間にも、ハマースがいなくなればソマリアのような無法地帯になると危惧する声があると言います。

“Israel is in no rush to crush Hamas government,” Haaretz, July 17, 2014.

こういった認識は、表面的な大衆政治の文脈でのナショナリスト的な煽りの発言はともかく、イスラエルの軍や諜報機関の主流でと考えられます。

このようなエリートの間のこれまでの認識を前提とすれば、ガザ紛争は近くイスラエルが目的をほぼ達成したところで鎮静化し、数年後にまた再燃するということの繰り返しになりそうです。

しかしこれらの「常識」がもし通用しなくなるほどイスラエルの政策当局者の認識や、世論が変わっているのであれば、今後の展開も変わってくるかもしれない。

観測気球あるいは国際社会(特に米国)へのブラフかもしれませんが、ニューヨーク・タイムズ紙の論説欄に強硬論が掲載されています。

Amos Yadlin, “To Save Gaza, Destroy Hamas,” The New York Times, July 25, 2014.

著者のアモス・ヤドリンは著名なイスラエルの元軍人で、空軍パイロット出身で軍諜報局長官を務め、現在は国家安全保障研究所の所長。

このように書いています。

it is time to revisit some basic assumptions about Hamas. Until now, Israel assumed Hamas was the “devil we know,” capable of attacks that were mostly a nuisance; accepting its rule over the Gaza Strip was preferable to risking a vacuum of governance like what we see in Somalia and Libya.

(要約)これまでは「よく知っている敵」としてハマースを容認してきた。ソマリアやリビアのような権力の空白やガバナンスの崩壊が起きるよりはハマースの統治の方がましだと考えてきたのだ。しかしこの認識を改める時が来た。

その根拠として

(1)ハマースはまともに統治してないじゃないか。

(2)ハマースはもっと危険になったじゃないか。

と論じ、ハマースを取り除くには次のような手順でいくといい、と議論していく。

(1)ハマースの政治局をもっと追いつめる。

(2)ハマースを武装解除する。

(3)ファタハにガザを統治させる。

ここではハマースの勢力を一掃しなければならない理由をハマースが「危険だから」としていますが、書かれていない背景として、そもそも「掃討しようと思えばできる」という認識があるからこそ、今これを論じているのではないかと思います。

でも本当にハマースを掃討できるのでしょうか。またその後に都合よくファタハを据え付けることができるのでしょうか。

こういった議論自体が、「掛け金を釣り上げ」た上でどこかの時点で停戦に踏み切ることで「抑制」を売り込むための情報戦かもしれませんが、実際にハマースを排除する作戦を行わないという保証はありません。その場合、中長期的にはより統制が難しい主体がガザからシナイ半島に拠点を築くという結果になるかもしれません。

イスラエルが明日以降に地上軍による作戦を激化させハマースそのものの解体に向かうか、あるいはこれまでのようなロケット弾発射装置の解体や地下トンネルの破壊を主眼とした限定的な任務遂行で侵攻を終えるかは、中長期的なイスラエル・パレスチナ情勢を左右する分かれ目になるかもしれません。